イグ・ノーベル賞といえば、ノーベル賞のパロディ。そんなイメージで受け止められがちですが、それは大きな誤解です。この賞は「人を笑わせ、そして考えさせる業績」に対して贈られるもの。単に笑わせるだけでなく、じっくりと考えさせる研究成果でなければ受賞には至りません。2021年の動力学賞受賞者、京都工芸繊維大学情報工学・人間科学系の村上久助教も、まさに「いわれてみれば不思議でしかない」行動の謎を解明しました。大通りの横断歩道などを行き交う大勢の人は、お互いに声がけも合図もしないのに、誰もぶつかったりせずに歩いています。その理由は、お互いに無意識のうちに予期し合っているからです。なぜ、そんな現象が起きるのか。人の集団行動の不思議さ、その解明を通じて生命システムの根源にまで迫ろうとする村上助教に、研究に対する独自のスタンスやこれまでの経緯などを伺いました。

なぜ起こる? 集団内でのレーン形成

―イグ・ノーベル賞につながった研究について教えてください。

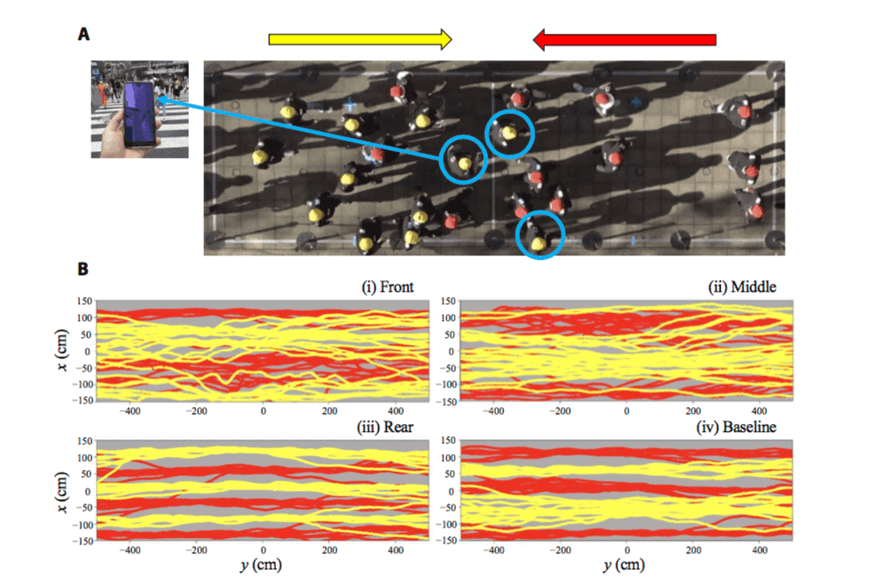

村上:横断歩道で信号が青になると、止まっていた人たちが一斉に動き出します。その様子を上から見ているとよくわかりますが、みんながばらばらに歩くのではなく、なぜか自然に列になるのです。もちろん歩いている人たちは、誰一人として「列をつくろう」などと意識してはいないでしょう。もとより誰かが号令をかけているわけでもない。それでもこのように自然かつ自発的に列のできる現象を「レーン形成現象」と呼びます。なぜ、レーンができるのか、その謎の解明につながる研究に取り組みました。

―自然に列をつくるような歩行者の行動は、以前から重要な研究テーマだったのですか。

村上:歩行者集団の動きは、社会的に影響のあるテーマなので、早くから研究に取り組まれていました。2000年代の後半ぐらいまで主に行われていたのは、数理モデルを使った解析です。これは主に物理的な粒子の相互作用などを参考にしています。たとえば磁石の同じ極同士を近づけると反発しますね。この反発力のような力が集団内で働いていると想定し、衝突の回避行動を分析するのです。既に90年代に論文が出されていて、特定の状況などは割とうまく説明できていました。

ところが実際にビデオ撮影を行って映像を詳細に解析できるようになると、数理モデルだけでは説明のつかない現象がいろいろ明らかになってきました。中でも「人は、未来の状況を推定しながら運動し合っている点が重要ではないか」と指摘する論文が出されて、議論が盛り上がってきたのです。

―数理モデルだけでは説明のつかない行動が実際には起こっている?

村上:お互いに相手を知らない歩行者が、向かい合っている状況を考えてみましょう。磁石のような反発力を前提とするなら、両者が近づいたときには反発するけれども、遠く離れているときには、そうした力はまだ働かないはずです。ところが実際の歩行者の動きを観察すると、遠く離れている段階でも「いずれぶつかるだろう」と考えられる場合には、早いうちから相手を避け始めます。逆に同じ方向に歩いている場合などは、隣り合わせぐらいにまで近づいたとしても、相手を避けたりはしません。磁石のような反発力を前提とするなら、当然その力が働くはずです。けれども近づいているとはいえ同じ方向に歩いているのだから、相手と衝突する可能性は極めて低いと考えるからです。こうした観察事例から読み取れるのは、人が動きを決める際の予期の重要性です。要するに人は「将来、どうなりそうか」と考えながら、無意識のうちに意思決定を行っている。このように主張する論文が、かなりインパクトのあるものとして受け止められたのです。

―そうした個人の動きが、集団になるとより明らかになるのですか

村上:人が集団になると、秩序立った動きをする場合がある一方で、とんでもない動きとなるケースもあります。いずれも自己組織化と呼ばれる現象ですが、人が集まり過ぎた結果、乱流とも呼ぶべき構造ができてしまう状況も知られています。たとえば満員電車の中でギュウギュウ詰めになると、体が浮いてしまって、そのまま集団の流れに乗って流されていったりするでしょう。このように人には、集団を形成したとき初めて現れる特徴のようなものがあり、その一つが「レーン形成現象」です。

予測と予期、その決定的な違い

―予期が重要といわれましたが、予測とは違うのですか。

村上:用語の違いは、厳密に定義されているわけではないけれども、我々は「予測」と「予期」の違いを重要と考えています。少し抽象的な議論となりますが、予測とは「現時点で完結しているもの」であり、予期とは「現時点では完結していないもの」です。あるいは予測とは、現在の状態から推定される未来ともいえます。すなわち現状で集めうる証拠に基づいて、おそらく未来はこうなるであろうと事前に考えられた状態、これが予測です。一方の予期とは、未来を推定するための情報を事前に集める時間的余裕がないため、情報収集しながら同時に未来の計画を立てる行為を意味します。言い換えれば意思決定の枠組みが、常にダイナミックに変わっている状況で行われるのが予期です。

―横断歩道を歩く人たちは、常に「予期」しているわけですね。

村上:予期していることが集団レベルの組織化とどう関係しているのかを確かめたのが、今回の研究成果の一つです。もしお互いに予期し合っているからレーン形成が行われてうまく歩けているのだとすれば、予期できない状況に陥るとレーン形成などできなくなるはずです。そのような仮説に基づいて実験を行いました。予期を妨げるツールとして活用したのがスマホです。

―確かに歩きスマホは危険、とはよくいわれますが。

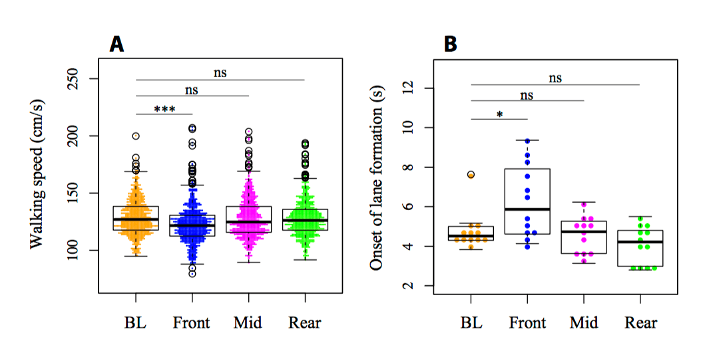

村上:27人ずつの集団を用意して、向かい合った状態から号令と同時にお互いの方に歩き始める実験を行いました。最初にスマホなしで歩いてもらうと、きれいにレーンが形成されました。次は片方の集団内の3人にだけ歩きスマホをさせます。歩きスマホの3人がグループの先頭にいる場合、真ん中、後ろと3パターンで実験を行いました。その結果、何が起こったか。

いずれの場合でも、集団全体への影響が見て取れましたが、中でも先頭を歩きスマホとしたときに、最も流れが悪くなりました。歩きスマホの人は前を見ていないわけですから、前方から向かってくる人と衝突しそうになります。先頭を歩いている人の動きが唐突で予期できないため、それに続く人の動きもスムーズではなくなります。もう一点、明らかになったのは、歩きスマホの人に向かって歩いていく、反対グループの人の動きです。この人も歩きスマホの人の動きを予期できないために、スムーズに避けられないのです。

―つまりふだん横断歩道などでは、無意識のうちにお互いに予期し合っているからレーン形成されてうまく歩けているわけですね。

村上:局所的にうまく予期できない人がいると、その人の動きの悪さが集団全体に伝播していき、集団全体の流れや自己組織化が乱されてしまうのです。そして悪影響を最も強く与えるのは、歩きスマホの人が先頭にいる場合でした。予期については、人と人の間での動作の協調といった文脈でも研究されています。たとえばダンサーやミュージシャンなど身体表現のエキスパートの間では、特殊なシンクロが起こっているとする論文があります。これに対して私たちが示したのは、ごく普通の人が行う歩行のような日常的行為においても、実は予期をうまくできているという事実です。これは興味深い現象だと思っています。

部分と全体の関係性、その不思議さに引き込まれる

―もともとはカニの集団行動から研究を始めたと伺いました。

村上:沖縄にいるミナミコメツキガニで、このカニは大規模な集団を形成し、まとまって動くのが特徴です。カニから始めた理由は、二次元的に観察できるので、研究しやすいからでした。その後、撮影機材の進歩や計算機のパワーアップによる解析精度の向上によって、人であっても1人ずつをトラッキング(追跡)するのが、ずいぶん簡単になりました。1人ずつ追うことが重要なのは、個々の動きを細かく見られると、そこから相互作用など群れ全体のやりとりが浮かび上がってくるためです。

― カニも人もいずれも群れの研究ですが、こうした研究を始めたきっかけは何だったのでしょうか。

村上:大学時代に入った研究室の影響というしかありません。所属していた研究室のテーマが、複雑系や生命システムであり、その中の一つとして群れの研究が行われていたのです。研究室のメンバーに共通していたのが、何らかのものがたくさん集まって一つの性質を示す現象への関心です。部分と全体の関係性は、古くからあるテーマであり、未だに最も重要な問いだと思います。なぜならほとんどすべての自然現象には、部分と全体の関係性が見て取れますから。人の脳などはその典型であり、無数の神経細胞が集まった結果として、意識のようなものが立ち上がっている。これら生命システムの原理の一つともいえる部分と全体性の関係を考える上で、群れは重要なテーマだと思います。

―そうした研究を、撮影機器やコンピュータパワーなどの進歩が後押ししていると。

村上:そのとおりで現在は多くの研究者が参入し、面白い研究が次々と出てきています、ある意味もっともホットな研究分野の一つだともいえるでしょう。

衝撃だった科学に対する独自の捉え方

―もともと、このような領域やテーマに関心を持っていたのですか。

村上:実はまったくありませんでした。そもそも研究者の道に進むなどとも思っていなかったのです。その意味では偶然の招きによって、今に至るというのが正直なところです。

―その偶然の招きとは何だったのでしょう。

村上:理学部で所属したのが地球惑星科学科、地学や地質など宇宙物理系の学科でした。ところがあまり興味を持てないでいたところ、たまたま恩師の郡司幸夫先生の研究室だけが、ほかとはまったく異なる研究をやっていたのです。それが部分と全体といった生命システムや複雑系の研究で、これは面白いかもと思って引き込まれていきました。入ってみると研究内容が興味深いだけでなく、それに取り組んでいる人も揃って魅力的でした。

―何がそんなに面白かったのですか。

村上:まず郡司幸夫先生の存在そのものというか、考え方や生き方に驚きました。科学研究に取り組みながら、同時に哲学についても専門誌に投稿している。まさに文理融合であり、そんな人の存在そのものにびっくりしたのです。だからこそなのでしょうが、郡司先生はものの見方自体が独特でした。科学者といえば通常は、観察対象を外から客観的に見る存在として受け止められています。ところが郡司研究室では、そうしたスタンスを取りません。専門的には「内部観測」と呼びますが、観測者自らが観測対象となるシステムの内部に入り込み、自らの観測の有限性を問題にしたり、観測行為と観測対象が分離できないことや、観測対象と観測者自身の間で起こる相互作用の影響などを議論の対象としていたのです。

―科学であり、かつ哲学的ともいえるような問いの立て方ですね。

村上:だから惹きつけられたのだと思います。それまでは、科学とはあくまでも客観的なものであり、だから自分のような人間には関係ない分野だと思っていたのですが、郡司研究室でそうした考え方を覆されました。それからですね、研究者の道に進もうと意識するようになったのは。

目の前の不思議にひたすら引き寄せられて

―もともと研究者志向ではなかったのに、博士課程に進んだのはなぜですか?

村上:博士号を取ろうなどとは意識していませんでした。正直なところ、目の前にあるおもしろそうな課題に夢中で取り組んでいた結果、今ここに到るといった感じです。大学院に進んだ理由も、郡司先生から「村上くんは暇そうだから、院にでも行ってみたらどうでしょう」を声をかけてもらったからです。そこで知り合った院生の先輩たちが飛び抜けてユニークな人たちだったのも、私にとっては幸運だったのでしょう。

―そんなに変わった方が揃っていたのですか。

村上:研究室のみんなとひたすらだべっているだけでも、ワクワクしてくるのです。みんなとても自由で、ある意味ぶっ飛んでいるともいえる。何より普段考えている内容が、そのまま研究につながっているから、話しているだけでビンビン刺激を受ける。そして何かに興味を持ったら、それに集中してよし、みたいな空気に充ちていました。

―それから研究に打ち込むようになったのですね。

村上:とにかくおもしろくて、郡司先生と一緒に研究にのめり込んでいった……。そんな感じです。その後、先生の下で研究員を務めさせていただき、さらに研究の世界が広がっていきました。出会う人たちにも恵まれた結果が、イグ・ノーベル賞につながったのだと感謝しています。

―研究職の魅力とは何でしょうか。

村上:思っても見なかった出来事に遭遇したときに、それをおもしろいと思ってのめり込める。これが研究の何よりの魅力でしょう。研究スタイルは人それぞれでいろいろなやり方がありますが、私は行き当りばったりでもいいのではないかと思っています。テーマが何であれ、自分の関心事に没頭できる。そんな環境にいられるのが、研究者のよいところです。興味を持てる対象に自由にアプローチできる、とても恵まれた仕事だと感謝しています。

村上 久(むらかみ ひさし)

1987年大阪府生まれ。2010年3月、神戸大学理学部地球惑星科学科(郡司幸夫研究室)卒業。2012年3月、神戸大学大学院理学研究科博士課程前期課程修了、2015年3月、同博士課程後期課程修了。博士(理学)。2015年4月より早稲田大学基幹理工学部客員次席研究員、その後、神奈川大学特別助教、東京大学先端科学技術研究センター特任助教を経て2021年1月から現職。2021年9月に長岡技術科学大学の西山雄大講師、東京大学のフェリシャーニ・クラウディオ特任准教授、西成活裕教授との共同研究でイグ・ノーベル賞(動力学賞)を受賞。

(本記事は「リケラボ」掲載分を編集し転載したものです。オリジナル記事はこちら)

研究職をはじめとする理系人の生き方・働き方のヒントとなる情報を発信しています。

理想的な働き方を考えるためのエッセンスがいっぱいつまったリケラボで、人・仕事・生き方を一緒に考え、自分の理想の働き方を実現しませんか?

https://www.rikelab.jp/